先日、VTR250のフロントフォークにイニシャルアジャスターを取り付けて、プリロード調整ができるようにしました。

そこで今回は、取り付けたイニシャルアジャスターをいじってみて、いい感じのセッティングを探っていこうと思います。

お品書き

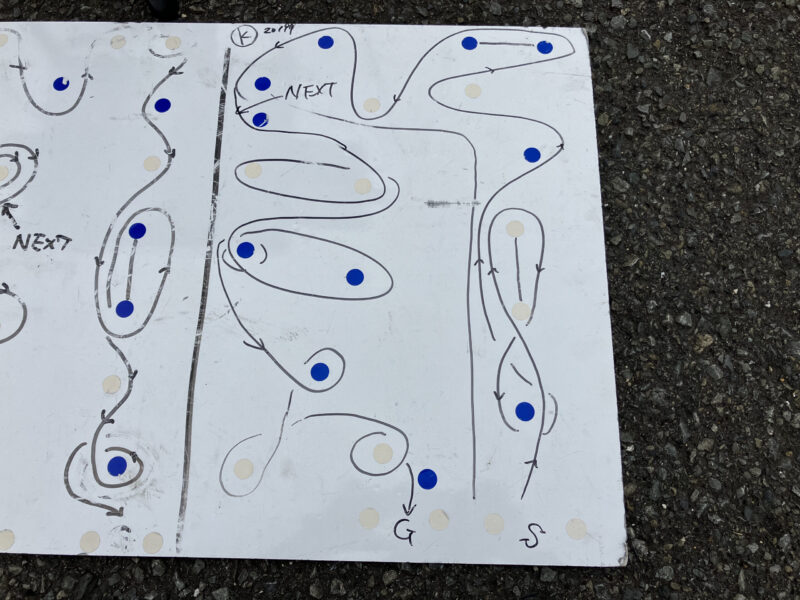

今回はKコース。今回から、路面の溝を避けるようにパイロン配置が若干変わっています。

プリロードを変えるとどうなるのか

イニシャルアジャスターを緩めると、プリロードを抜くことができます。一方で、イニシャルアジャスターを締めていくと、プリロードをかけていくことができます。

それでは、プリロードを変えるとどうなるのでしょう。

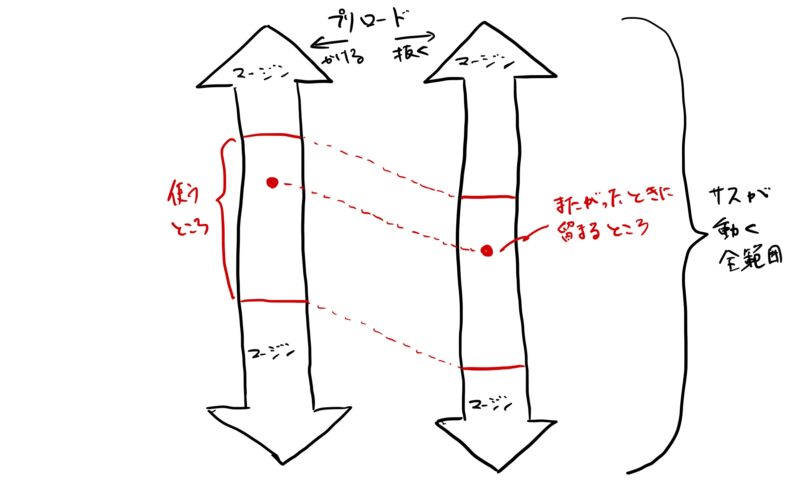

プリロードが変わると、バイクにまたがった際のバネの縮み量が変わってきます。それに伴って、サスペンションの使う部分が変わってきます。

ただ、バネ自体の硬さやサスペンション全長が変わっているわけではないので、サスが縮みきったとき/伸びきったときの車高は変わりません。

練習:フロントフォークのプリロードを変えてお試し

プリロード全抜き

まず、イニシャルアジャスターを一番緩めた状態、つまりプリロードを最も抜いた状態を試してみました。

イニシャルアジャスターを取り付ける際に加工したため、この状態では純正よりもプリロードが抜けた状態になっています。

バイクをまたがった状態での縮み量が大きくなるため、全体的に前下がりな姿勢となっています。それによってリアに荷重がうまく乗っていないのか、ブレーキングしてターンに進入する際、リアがかなり滑ってしまいました。

なお、このセッティングでの最大ストローク量はこんな感じでした。

プリロード10回転締め込み(ほぼ全掛け)

つづいて、イニシャルアジャスターを10回転締め込んでみました。このくらいがだいたい最大にプリロードをかけた状態になります。

初期縮み量が少なくなって、バイクの姿勢は前上がり・後ろ下がりな状態となります。そのためか、なかなかセルフステアでハンドルが切れるのが遅く、少し待たなければならない時間ができました。

また、前上がりになって前荷重が抜けてしまったせいか、回転がちっとも安定せずにうまく回れませんでした。もうお話にならないレベルで決まりません。

プリロードをかけていると、理屈上はフォークのストローク量が減るはずです。しかし、インナーチューブに取り付けていたストロークセンサーの示す最大ストローク量は、プリロードを抜いていた状態と変わりませんでした。自覚なく底づきしてしまっているのでしょうか。

なお、この状態でのベストタイムが50.513でした。

8の字で検討

プリロード全抜きで微妙だな、プリロードほぼ全掛けでは全然ダメ、といった感じだったので、ちょこっとだけプリロードをかけるのがいいのかな。

すぐに調整できるように、マイナスドライバーを持って8の字エリアへ。ちょっと走っては締めて緩めてを繰り返し、いい感じのセッティングを探っていきます。

パッとわかる変化はハンドルが切れるタイミング。プリロードを抜いた状態ではセルフステアでハンドルが切れやすく、プリロードをかけるとセルフステアでハンドルが切れるのが遅れてくる感じでした。

ハンドルが切れるタイミングを指標にすると、2回転締めがいい感じだと思いました。2.5回転締めると、「今切れてほしい!」というタイミングからちょこっとだけ遅れて、うまく呼吸があわない感じになりました。

プリロード2回転締め

8の字エリアで決めたセッティングで、コースを走ってみました。

この枠でのベストタイムは49.568、仮想トップ(44.0)比で112.65%。悪くない結果だと思います。

ただ、リアが滑りそうになる場面がちょこっとありました。そこまで問題になるようなレベルではなく、ほんの時たま、滑りそ?今気持ち滑った?って感じですが。8の字エリアと比較してスピードレンジがちょっと上がったので、その分若干前荷重が強くなったのでしょうか。

プリロード2.5回転締め

前の枠でリアが滑るような感覚があったので、ちょっとだけプリロードをかけて、後ろ荷重を強くしてみようと画策しました。イニシャルアジャスターを半回転締めて、2.5回転締めに。

確かにリアが滑る感覚はなくなりました。しかし、8の字エリアで感じた、セルフステアでハンドルが切れるのが遅くてタイミングが合わない感じがありました。

タイム的にも、プリロード2回転締めの時よりもコンマ数秒遅く、50秒をきれないくらいでした。

結論:プリロード2回転締めがいい感じ

今回の練習では、イニシャルアジャスターを取り付けてみて、プリロードのセッティングを検討しました。

結果として、プリロード2回転締めた状態が、乗った感覚的にもタイム的にもいい感触でした。プリロードは、純正よりも抜いたセッティングとなります。

イニシャルアジャスターを回していくと、つまりプリロードを変えていくと、マシンの挙動が変わることを体感することができました。これはきっと沼の入り口なのかもしれない…。

コメント

同じくVTRに乗っておりサスペンションの勉強をしていたところ、このブログを拝見しました。

プリロードでフルストロークの位置が変わらないことに関しては↓で理解が深まりました。(車の話ですが)

https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/398319/blog/30554362/

↑はロールの話しもありますがバイクに関してはピッチングによる走行への影響のみを考えれば良いように思います。

サスペンションに関しては聞く側と教える側が、走行性の話なのか?、快適性の話なのか?

そこが食い違うと非常に理解が困難になると思いました。

これに減衰の話が入ると更に難解です。(バネが柔らかくても、減衰が強すぎるとほとんどバネが効かずストロークしないというイメージで、ストロークスピードを調整したいという位の理解までしかできていません)

数年前の記事ですが、同じような思考をされた方のために、、、

ざっくりいうとプリロードは柔らかいサスペンション内のバネの

動作範囲の柔らかすぎる初期のストローク部分をぶった切って使っている

と言う理解です(0kg〜ストロークされてグニャグニャ動かれては逆にデメリットが出る)

荷重(バイク+人間の重量)は姿勢によってしか変えられず、それは色々な調整で制御しますが、

その姿勢制御にもプリロード(初期荷重)が関わるので非常にややこしいと思っています

結局の所は走行性に関して言うと

サスセッティングの目指す所はタイムが一番短い所

ではありますがこれだとアバウト過ぎるので

ライダーが最もコントローラブルなところとも言い換えて良さそうです。

コントローラブルって何?っていうとジムカーナのような限界領域の競技でいうと姿勢(荷重)制御だったり、タイヤグリップ限界付近の領域をストロークによって荷重をリニアに逃がし、コントロール領域として広げるという理解かと思っています。

快適性でいうとプリロードはタイヤが潰れる弾性域の部分までは締め、そこをサスとリニアに繋げることが段差入力に対する快適性に繋がるのかと思っています。(素人考えですが)

ただし各セッティング項目がどのように影響するか?を理解しておかなければ悩みへの改善にはつながらず、堂々巡りに陥ってしまうと考えます。

…とはいえ凄く感覚的なものである側面も理解しています。

私は生産設備を扱う事があり、設備にはエアーシリンダーと言うものを用います。これのストローク端にはアブソーバーと呼ばれるほぼサスみたいなものが付いているのですが、プリロード調整不可で減衰のみ調整可能なものがあったりします。

これのセッティングは理論的にはシリンダーに慣性力が急激に立ち上がら無いような減衰設定、なのですが

感覚的には「トンッ」と衝撃なく(≒気持ちよく←非常に感覚的)止まるところと言うやり方を実際にトライアンドエラーで調整します。(トライアンドエラーなどと偉そうに言いますが実作業は2〜3回程度、2分程度の調整)

実際にはシリンダーに取り付ける部品の重量などで減衰しきらず動作端まで動作したりします。

具体的には重量大→ストローク量を増やしたくなります。

よく重い車や重いバイクの方が乗り心地がよい、高級感がある、などと評価される事が多いですが

もちろんサス自体、車両構造自体の出来の良さもあると思いますが、これは乗員の増減による重量増減が乗り物全体の重量に対する割合が少ないため、狙ったサスセッティングに対して外れにくい為とも思っています。

また快適性の話しですが

荷物を載せたり、二人乗りする時のストローク量はプリロードによっては変えられないと言うことの様です。

つまり、底づき防止の為にプリロードを固めておこう←なら無い

と言うこと

では何のために行うかと言うと姿勢の変更を抑えるために行う様です。

重量が増えると加速やブレーキ時の前後荷重の移動が増える(前200kg-後ろ0kg〜前0kg-後ろ200kg→前250kg-後ろ0〜前0kg-後ろ250kg)※ジャックナイフとウィリーをイメージしてます

そうすると(二人乗り、荷物を載せると)前後バネのストローク量が増えてしまい、グニャグニャで逆に乗り心地が悪いと感じてしまう。

それを防ぐためのプリロード固める、の様です。(路面のゴツゴツなんかはタイヤが受け持つ領域の様です)

結果、その姿勢の変化が走行性にも影響してくるので、、、知恵袋なんかでも話がごっちゃになってる気がしています。

自分の頭を整理する意味でも書かせて頂きました。

コメント欄汚し失礼しました。